Was denken die Menschen, über die wir glauben, genug zu wissen, um sie zu verurteilen? Die Fotografin Bettina Flitner fragt nach. Sie hat zehn Tage in einem Bordell in Stuttgart verbracht und es geschafft, dass Männer, die dort für Sex bezahlen, nicht nur mit ihr darüber sprechen, warum sie das tun, sondern sich auch halb nackt auf den Betten fotografieren lassen. Sie war in den Vorstädten von Berlin unterwegs und hat mit Neonazis darüber gesprochen, was es bedeutet, rechts zu sein. Auch die rechten Jugendlichen haben sich von ihr fotografieren lassen. Wie schafft es Bettina Flitner, so nah an diese Menschen heran zu kommen und warum sollten wir ihnen überhaupt zuhören, wenn sie doch ganz anders denken und handeln als wir? Für die Kölner Fotografin ist die Kamera ein Kommunikationsmittel in zwei Richtungen: Über das Fotografieren nähert sie sich den Porträtierten und für den Betrachter kann so alles gefragt und gesagt werden. Ab diesem Sonntag zeigt die Kölner Michael Horbach Stiftung die Werkschau „Face to Face“ mit den politischen Arbeiten der Kölner Fotografin. Sie waren Aufreger und haben teilweise wochenlange Diskussionen hervorgerufen.

BETONDELTA: 1. Was ist Ihr Schlüssel, um den Menschen vorurteilsfrei zu begegnen?

Bettina Flitner: Ich möchte wirklich wissen, was sie denken. Auch wenn ich deren Meinung vielleicht nicht gut finde, möchte ich versuchen, zu erfassen, wie diese Menschen dazu kommen, so zu denken und ob es dem entspricht, was man vermutet hat. Ich möchte ungefiltert deren Denken erfahren und weitergeben. Ich glaube, das macht die Offenheit aus.

2. Wie gehen Sie in Ihrer Arbeit vor? Sie brauchen vermutlich viel Zeit, um das Vertrauen zu gewinnen.

Es ist definitiv eine Frage der Zeit. Aber meine Wortwahl überlege ich mir sehr genau, bevor ich so eine Arbeit beginne. Ich suche möglichst neutrale Worte, damit ich nicht zuviel von mir preisgebe, was schwer ist aber ganz wichtig. Viele der Porträtierten merken vielleicht auch, dass ich nicht so ganz ihrer Meinung bin. Aber das ist ihnen in dem Moment egal, weil sie es interessant finden, jemandem das so alles erzählen zu können.

3. Warum wollen Sie diesen Menschen, deren Meinung Sie nicht teilen, eine Plattform geben?

Ich finde es sehr wichtig, gerade jetzt. Wir sind in einer Zeit angekommen, in der Schwarzweiß Denken angesagt ist – wieder. Gerade jetzt, nach allem, was auch in den letzten Tagen passiert ist, geht es genau darum, nicht solche verhärteten Fronten zu schaffen, sondern genau hinzuschauen, was die Menschen denken. Wir müssen darüber reden und die Fronten zur Diskussion stellen. Sonst lebt jeder davon, zu denken, was der Andere wohl ist und gar nicht nachzufragen.

4. Sie zeigen in Köln eine Werkschau mit Bildern, die zum Teil aus den 90er Jahren stammen. Gibt es Bilder, die Sie nicht mehr sehen können?

Nein. Ich habe beispielsweise gerade die Auswahl für die Trilogie „Mein Feind – Mein Herz – Mein Denkmal“ gemacht. Da dachte ich eigentlich eher, dass mir diese Personen auf den Bildern vertraut sind. Ich durfte viel durch diese Menschen erfahren und bin ihnen innerlich sehr verbunden. Es ist mutig, dass sie sich von mir haben fotografieren lassen und sich zu den Themen geäußert haben. Sie haben im wahrsten Sinne des Wortes etwas verkörpert. Sie sitzen da, lassen sich ablichten und erzählen etwas von sich. Das finde ich in jedem Fall mutig, egal wer das ist.

5. Ist es nicht auch schwierig, in manchen Fällen eine so große Verbundenheit zu spüren?

Ja. Das ist ein Punkt, den ich aus meinen Reportagen kenne. Dann finde ich die Neonazis plötzlich ganz nett. Ich kann sie auch gut verstehen. An dem Punkt mache ich für ein oder zwei Tage eine Pause. Im Falle der Neonazis bin ich nach Oranienburg gefahren und habe mir das KZ angeschaut, um mir zu vergegenwärtigen, auf welchem Terrain ich mich da gerade bewege. Ich muss mich an den Haaren selbst heraus ziehen und wieder den Abstand kriegen. Sonst verschmelze ich bei meiner Vorgehensweise mit den Porträtierten. Aber den Moment kenne ich. Der passiert in jeder dieser Arbeiten.

6. Wenn Sie einen Wunsch frei hätten: Wen würden Sie dann fotografieren – egal wen, egal welche Gruppe?

Die Salafisten wären schon spannend. Aber da habe ich noch keinen Zugang gefunden, wie ich das regeln soll.

7. Gab es einen Punkt in Ihrer Arbeit, an dem sie ganz grundsätzlich gezweifelt haben, ob Sie weitermachen können? Im Kongo zum Beispiel?

Der Kongo ist ein gutes Beispiel, weil es in der Situation selber lebensgefährlich wird. Man denkt dann aber auch nur an den nächsten Schritt: Wenn ich überfallen werde, wo tue ich meine Sachen hin? Was sind das für Schießereien? Aber es gibt bei jeder Arbeit den Punkt, bei dem ich denke, jetzt ist es gut, jetzt kann ich nicht mehr. Ich bin nur ein Aufnahmeschwamm, kann nicht dagegen reden und irgendwann kommt der Punkt, dass ich es nicht mehr hören kann oder nicht mehr aufnehmen kann. Dann ist die Arbeit auch zu Ende.

8. (Die folgenden drei Fragen stellte Bettina Flitner ihren Porträtierten für die Trilogie „Mein Feind – Mein Herz – Mein Denkmal“) Haben Sie einen Feind? Und wenn ja, was würden Sie mit ihm tun – wenn Sie es ungestraft tun dürften?

(lacht) Oh Gott. Habe ich einen Feind? Nein, ich habe im Moment keinen Feind. Bei dieser Arbeit stelle ich mir die Fragen auch immer wieder selber und bin erschrocken, dass ich sie nicht beantworten kann.

Vielleicht ist das auch der Grund, warum Sie die Fragen stellen. Dennoch: Haben Sie ein Denkmal verdient? Und wenn ja, wofür?

Bei der Frage geht es mir genauso.

Wie sieht es aus mit der dritten Frage: Haben Sie jemals Ihr Herz verloren? Und wenn ja, mit welchen Folgen?

Die Frage könnte ich beantworten aber ich gehöre nicht zu den Mutigen, die das öffentlich beantworten würden. (lacht)

9. Wie handhaben Sie das Verhältnis von Leben und Arbeiten?

Ich habe nicht das Gefühl, dass das Arbeit ist. Diese Arbeiten sind für mich eine Art zu leben. Es gibt natürlich ganz klare Jobs, in denen ich beispielsweise für eine Zeitschrift Menschen porträtiere und das ist ganz klar Arbeit. Aber alle Arbeiten, die in der Ausstellung hängen werden, sind solche freien Arbeiten, die ich selber aus eigener Neugier gemacht habe. Das ist keine Arbeit.

10. Wofür würden Sie auf die Straße gehen?

Puh…Ich weiß gar nicht, ob das etwas bringt zu demonstrieren. Allerdings waren die Demonstrationen in Frankreich, ich war zufällig dort, richtig toll. So viele Menschen, die man eigentlich gegeneinander hetzen will, stehen zusammen und lassen sich nicht spalten. Bei der „Pegida“-Demo hier in Köln habe ich einige gefragt, was sie eigentlich denken. Auch wenn das sehr interessante Erfahrungen waren, bin ich bin nicht ganz schlau daraus geworden. Ich fand es auch seltsam, dass die Gegendemonstranten nur „Nazis raus!“ geschrien haben und nicht versucht haben, herauszufinden, was die „Pegida“-Demonstranten eigentlich denken. Ich bin immer dafür, genauer hinzuschauen und ich finde es immer schwierig, wenn Menschen genau wissen, was die anderen denken, ohne nachzufragen.

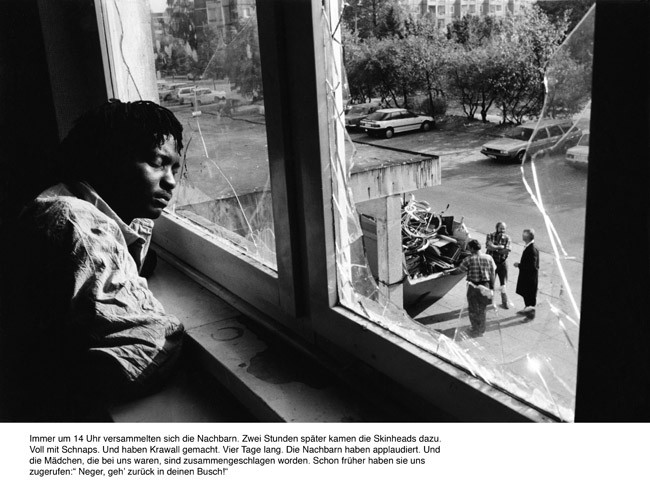

No comments